日本では長らく超低金利時代が続いており、特に「変動金利タイプ」の住宅ローンが人気を集めてきました。しかし近年、日銀によるマイナス金利政策の終了や政策金利の引き上げを背景に、住宅ローン金利は徐々に上昇傾向へと転じています。とくに固定金利タイプの金利上昇幅は大きく、依然として多くの人が変動金利を選択しているのが現状です。

一方で、将来のさらなる金利上昇を懸念する声もあり、「固定金利タイプ」に改めて注目が集まりつつあります。実際、長期固定型であるフラット35の2025年7〜9月の申請戸数は1万4,223戸と、前年同期比で約5割増加するなど、固定金利に対する関心が高まっていることがうかがえます。

固定金利の最大のメリットは、将来的に金利が上昇しても、返済額が変わらない「安心感」や「計画の立てやすさ」にあります。とくにローン残高の多い初期の返済期間には、こうした安定性が大きな支えとなります。

この記事では、固定金利の中でも「当初固定金利タイプ」や「期間選択型固定金利タイプ」について詳しく解説していきます。これらは、最初の1年・3年・5年・10年・20年などの期間だけ金利が固定され、その後は変動金利へ切り替わる、あるいは再度選択できる仕組みとなっています。今後の金利動向を踏まえて、固定金利の選択肢も検討してみる価値があるでしょう。

ただし、固定期間が終わった後は、そのときの金利に応じて返済額が変わる可能性があるので注意が必要です。

この記事では、具体的な例として「SBI新生銀行」の住宅ローンを取り上げて詳しく説明していきます。SBI新生銀行の住宅ローンは、変動金利の低さがよく知られていますが、実は固定金利もとても魅力的です。

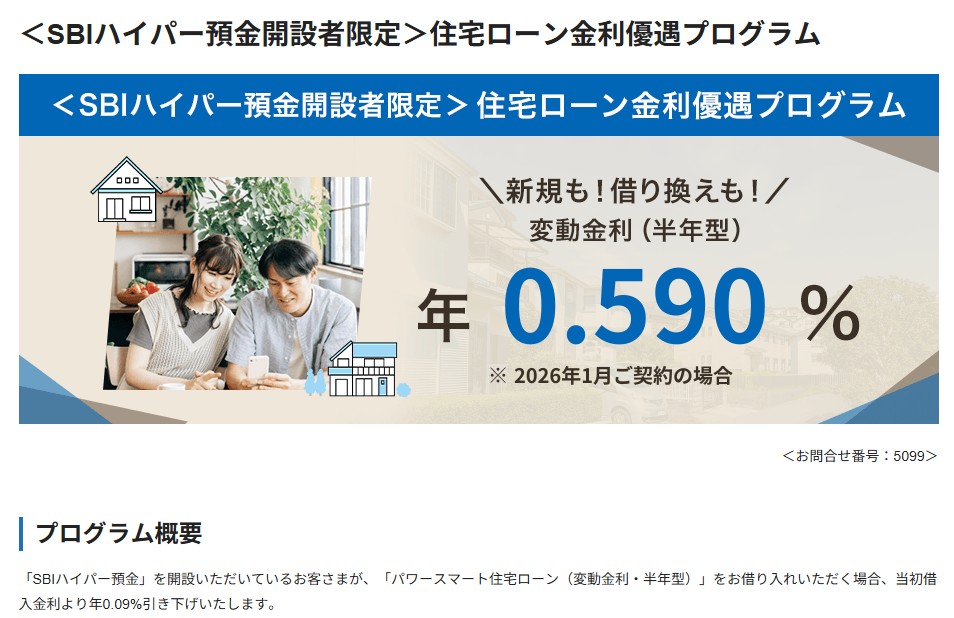

SBI新生銀行は、SBI証券の口座と連動できる「SBIハイパー預金」の口座を開設するだけで「パワースマート住宅ローン(変動金利・半年型)」が年0.09%引き下げられるプログラムを実施しています。SBI証券で株などの取引きを行う必要は無く、口座を開設するだけで住宅ローンの金利が優遇されるので、積極的に利用すると良いでしょう。

今月は変動金利を年0.590%で借り入れ可能です。住宅ローン検討中の人は、SBI新生銀行の住宅ローンの最新情報を確認しておくようにしましょう。

今、日本だけでなく世界中で物価上昇(インフレ)が進んでいて、その対策として米国を中心に世界の先進国が政策金利を引き上げています。その結果、日本においても住宅ローンの固定金利タイプの金利が上昇し傾向にあり、変動金利との金利差が拡大しています。

変動金利には根強い人気がありますが、この金利上昇の流れを受けて改めて金利タイプの選択に迷う方が増えてきています。

この記事では、固定金利の実力とともに、隠れたメリットが多いSBI新生銀行の住宅ローンの中から、実はかなり魅力的な金利設定になっている20年固定金利タイプについて紹介していきます。

固定金利ってオトクなの?

住宅ローンを検討している方が比較サイトや公式サイトで見かけるのは変動金利が多いと思います。変動金利タイプの住宅ローンの金利は非常に低く、多少、上昇していますが、それでもバブル期の住宅ローンの金利を知っている人は今の低金利に驚くほどの低金利です。

日本の住宅ローンの金利が低いのは、日銀の金融緩和などの影響で、低金利時代が長く続いているのが最大の理由ですが、加えて、ネット銀行を中心に各金融機関が金利競争を続けてきた結果でもあります。

どの金融機関も変動金利タイプの金利を前面に出しているので、変動金利タイプの低金利が目立ちますが、固定金利タイプの金利も低金利の状態が続いています。住宅ローン返済中の安心感を高めたい人は、それらの固定金利タイプの商品も検討候補に入れておくようにしましょう。

実際に、アメリカでは2020年3月にゼロ金利政策と量的緩和政策を実施してから低金利が続いていましたが、足元の景気回復とインフレの影響を受けて長期金利は上昇局面に入っています。日本でもアメリカの金利に引っ張られ、マイナス金利政策の解除により長期金利は上昇傾向にあります。

住宅ローンの金利が数年〜数十年のスパンの中で上がったり・下がったりを繰り返している前提に立てば、低金利時には固定金利を選択するのも有力な選択肢であり、まさに低金利の今、注目すべき金利タイプの1つと考える事もできます。

それでは一体どの固定金利を選ぶのが得策なのでしょうか。もう少し具体的に住宅ローン選びについて解説していきます。

金融機関の選び方

金融機関各社の住宅ローンを比較してみると見えてきますが、実は銀行によって力の入れている金利タイプが異なります。

変動金利が低金利な金融機関もあれば、20年や30年などの固定金利を低く抑えている金融機関もあります。「変動金利は低いけど固定金利は高い銀行」や、反対に「変動金利はそこまで低くないけど、固定金利は低金利の銀行」が存在するという事です。

固定金利タイプの金利が選択肢にある場合、変動金利タイプの金利の水準だけで金融機関を選んでしまうのは間違いで、しっかりと固定金利タイプの金利も比較して金融機関を選ぶようにしましょう。

固定金利の選び方

さらに、「金利が低い=お得な住宅ローン」という決めつけてしまうと正しい住宅ローン選びが行えません。

住宅ローンのお得さを決定しているのは金利や利息だけではありません。事務手数料、保証料、団体信用生命保険料なども無視できません。つまり、金利(利息)+諸費用を含めたトータルコストで判断することが大切です。

さらに、固定金利の住宅ローンを比較する時に非常に大切なってくるのが、固定期間終了後の金利です。

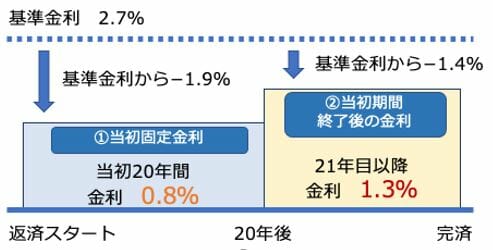

固定金利を選択した場合、適用される金利は「①当初固定金利」で、当初固定期間が終了したら「②当初固定期間終了後」の金利 となります。一方で、基本的に金融機関のチラシやHPで目に入って来る金利は、「①当初固定金利」のみです。

「②当初固定期間終了後の金利」は、世の中の金利水準が変わっていなかったとしても「①当初固定金利」よりも高く設定されているケースが一般的なので「②当初固定期間終了後の金利」は自分で金利を確認してしっかりと比較した上で住宅ローンを選ぶ必要があります。

当初固定期間終了後の金利の確認方法

当初固定期間終了後の金利は、各金融機関の住宅ローン金利表などで確認できますが、各金融機関で記載方法等が異なったりしていて、混乱することがあります。

先程、住宅ローンは金利+諸費用を含めたトータルコストで判断する必要があると記載しましたが、それではどうやってトータルコストを比較できるのでしょうか。

トータルコストを比較する上で一番効果的な方法は、各金融機関が提供している住宅ローンのシミュレーションツールを使って比較する方法です。

各金融機関のシミュレーションツールに、同じ条件を打ち込んだ上で総返済額を比較するというのがおすすめの比較方法になりますが、銀行のホームページを一つ一つ回って確認するのは大変な作業ですので、こちらの記事で代表的な金融機関の金利やトータルコストを比較していこうと思います!

※2025年11月適用金利

| 20年固定金利 | |

| SBI新生銀行 (手数料定率型) | 年2.530%※1 |

| 住信SBIネット銀行の住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン) | 年2.409%※2 |

※1 新規借入時・自己資金10%以上の場合

※2 物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.30%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。

このように金利を比較してみるとSBI新生銀行の金利が非常に低いことがわかります。

それでは次に、当初固定期間終了後の金利や、銀行ごとに差が付きやすい事務手数料を加味して返済額を計算していきます。借入金額5,000万円、借入期間35年、20年固定金利を選択し、当初固定期間終了後は変動金利(金利は2025年11月現在の条件)を選択したという仮定でシミュレーションしています。

| 当初金利 (20年固定利) | 当初固定期間 終了後金利 (変動) | 事務手数料(税込) | |

| SBI新生銀行 (手数料定率型) | 年2.230%※1 | 年1.050% | 2.20% |

| 住信SBIネット銀行の住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン) | 年2.409%※2 | 年1.993% | 2.20% |

※1 新規借入時・自己資金10%以上の場合

※2 物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.30%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。

当初固定期間終了後の金利や事務手数料も含んで比較すると、SBI新生銀行が抜けていることがわかります。変動金利の水準だけであればそれほど目立たないSBI新生銀行ですが、20年固定タイプはかなり魅力的です。

当初期間の金利は住信SBIネット銀行も低金利の水準のように見えますが、総返済額で大きな差が生まれたのは、「当初固定期間終了後の金利」と「事務手数料」の差です。

SBI新生銀行の住宅ローンの特徴

SBI新生銀行の住宅ローンの特徴は、金利タイプを問わずに当初固定期間終了後の金利が低く、非常に良心的な商品設計となっている点です。

最初に固定金利を選択された場合、固定期間終了後、特に指定しなければ自動的に変動金利(半年型)タイプが適用となりますが、その際の金利は「基準金利から−0.9%」となるため、現状の金利水準で考えれば「1.55%−0.9%=0.65%」が適用されるというシンプルな商品設計になっているので、当初固定期間終了後もとても有利に借り入れできる状況となっています。

まとめ

日本の住宅ローンの金利は、2016年に日銀が「マイナス金利政策」を始めたことで、長い間とても低い状態が続いていました。しかし、2022年ごろからは長期金利が上がり始め、それにあわせて「固定金利タイプ」の住宅ローンの金利も上昇しています。

一方、「変動金利タイプ」も、2023年に日銀が利上げを行ってから、徐々に金利が高くなってきています。それでも、銀行どうしの競争がとても激しく、キャンペーンで金利を下げたりする動きはまだまだ続いています。

「短期的な金利が長期の金利を超えることはないだろう」「しばらくは金利は大きく変わらない」と考える方は、変動金利を選ぶのが良いかもしれません。

一方で、「将来的に金利が上がって返済額が増えるのが心配…」という方や、「毎月の返済額をずっと一定にしておきたい」という方には、20年固定などの「固定金利タイプ」の利用がおすすめです。

今回は、銀行の広告ではわかりにくい「当初固定期間が終わった後の金利」にも注目して住宅ローンを比較しました。住宅ローンを選ぶときは、こうしたポイントにもぜひ気をつけてみてください。